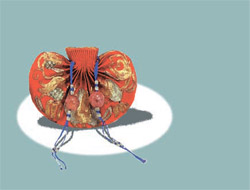

향낭 -김강호(1960~ )

차오른 맑은 향기 쉴 새 없이 퍼내어서

빈자의 주린 가슴 넘치도록 채워 주고

먼 길을 떠나는 성자

온몸이 향낭이었다

지천명 들어서도 콩알만 한 향낭이 없어

한 줌 향기조차 남에게 주지 못한 나는

지천에 흐드러지게 핀 잡초도 못 되었거니

비울 것 다 비워서 더 비울 것 없는 날

오두막에 홀로 앉아 향낭이 되고 싶다

천 년쯤 향기가 피고

천 년쯤 눈 내리고…

어떤 꽃들이 떠오릅니다. 금색 줄을 친친 감은 말간 꽃들. 그 입에 물린 천상의 금관 악기들. 이태석 신부님이 떠나기 전 결성했던 수단의 브라스밴드 말이지요. 금줄을 단 빨간 제복을 입고 번쩍거리며 연주하던 톤즈 아이들의 ‘Saint Go Marching In’이 들리는 것 같습니다. 연주는 비뚤거렸지만 그 향기는 천 년쯤 갈 것 같습니다. 저는 이태석 신부님이 여기 이 시조 첫 수에 계시는 것 같아요. 테레사 수녀님도, 김만덕님도, 김밥 할머니도, 의사 장기려님 같은 분들도요. 아니면 쪽방촌에 가져다놓은 연탄 몇 장이나 도시락 한 통까지도요. 시인은 우리에게 말하네요. 선행을 베풀어야 할 때 베풀지 않는 것은 유죄라고요. 영등포역 부근 요셉의원은 의료혜택을 받을 수 없는 행려병자나 노숙인들을 위한 무료 자선병원인데요. 그 병원 주차장 건물 벽에는 벚꽃나무 한 그루가 있더라고요. 바람 불고 눈 내리는 이 겨울에도 그 향기가 말도 못하겠더라고요. 벽도 글쎄 향낭을 품고 있더라니까요. 그래서 시인은 더 힘주어 말하네요. 우리도 향낭 하나 정도는 품고 살자고요. 우리도 향낭이 되자고요. <강현덕·시조시인>

'좋은시' 카테고리의 다른 글

| [나를 흔든 시 한 줄] 자승 조계종 총무원장 (0) | 2014.05.02 |

|---|---|

| 대책없는 봄날/임영조 (0) | 2014.03.25 |

| 가을 일기/ 이 해 인 (0) | 2013.10.09 |

| 정지용의 시 - 향수(鄕愁) (0) | 2013.10.04 |

| 가을볕/ 박 노 해 (0) | 2013.09.23 |