지난 토요일 기다리고 기다리던 ‘효재’엘 갔었다. 개인적으로 토요일에 비가 내린다고 하여 속으로 은근히 좋아했었다. 모름지기 마당이 있고, 나무가 있고, 풀이 있는 곳은 비가 내릴 때 훨씬 운치가 있는 법이다. 그래서 난 비오는 날의 고궁을 좋아하고, 한옥을 좋아한다. 처마 밑에 앉아 내리는 비를 바라보고 있노라면 세상 시름 모두 잊을 것만 같기 때문이다. 그런고로, 가 보지는 못했지만 책으로, 이미 다녀온 다른 분들의 사진으로, ‘효재’의 분위기를 파악한 나는 비가 와라, 비가 와라, 주문을 외웠다. 하늘은 내 편이었다. 그날은 하루 종일 꽤 굵은 비가 내려주었다.

혹시라도 떨어질까봐 이 친구 저 친구 모두에게 신청하라 바람 잡아 놓고선 혼자 달랑 당첨이 되어버려 얼마나 민망하던지. 그러거나 말거나 씩씩한 친구들은 이리저리 온갖 루트를 다 찾아보더니 결국 오지 못하는 사람을 대신하여 갈 수 있었다는. 덕분에 아침 일찍부터 만나 조조를 보고 비 내리는 풍경이 멋지게 보이는 파스타 집에서 점심을 먹고 ‘효재’로 향했다.

예전에 삼청동에 살 때는 자주 넘어가던 성북동 길을 너무나 오랜만에 가보니 낯설기는 하더라마는, 차도 없이 그 언덕을 우산 받쳐 들고 걷는 기분이라니!(택시가 잡히지 않아 버스타고 근처에 와서 그 주택가를 한참 걸어올라 갔다.) 빗물이 샌들 사이로 들어와 발을 적셔도 즐겁기만 했다. 헥헥거리며 길상사까지 올라오니 맞은 편에 작은 간판이 보인다. 한문으로 적은 ‘効齋’, 대문을 열고 들어가니 양쪽에 예쁜 꽃들이 피어 있는 작은 돌계단, 비에 젖은 꽃들과 나무들이 어찌나 아름답던지.

예전에 삼청동에 살 때는 자주 넘어가던 성북동 길을 너무나 오랜만에 가보니 낯설기는 하더라마는, 차도 없이 그 언덕을 우산 받쳐 들고 걷는 기분이라니!(택시가 잡히지 않아 버스타고 근처에 와서 그 주택가를 한참 걸어올라 갔다.) 빗물이 샌들 사이로 들어와 발을 적셔도 즐겁기만 했다. 헥헥거리며 길상사까지 올라오니 맞은 편에 작은 간판이 보인다. 한문으로 적은 ‘効齋’, 대문을 열고 들어가니 양쪽에 예쁜 꽃들이 피어 있는 작은 돌계단, 비에 젖은 꽃들과 나무들이 어찌나 아름답던지.

현관을 들어서니 이미 많은 분들이 와 계셨다. 마루엔 가방들이 모여 있었는데 그렇게 ‘표시’를 해 두어야 ‘효재’를 제 집처럼 드나드는 이웃들이 왔다가 가방을 보고선 ‘손님이 와 있구나!’ 하고 그냥 돌아가거나 화장실만 살며시 다녀가곤 한단다. 또 가방 들고 들어와 좁은 공간에 여기저기 두어 정신 사나운 것보다 빈손으로 앉아 있으니 얼마나 보기 좋으냐고 효재님은 말씀하셨다.

안으로 들어가니 부엌에 있는 효재님이 무어라 말을 하고 있었고, 참석한 독자들은 이런저런 질문들을 던지고 있었던 것 같다. 뒷자리 구석으로 앉아 방안을 살피고 창밖을 보니 역시 내 예상대로 처마 밑에 앉아 마당을 바라보며 내리는 비를 감상하고 있으면 시간 가는 줄 모르겠구나 싶었다.

대충 올 분들이 다 온 후에 효재님의 강연이 시작 되었다. 비가 내리는데 여기까지 와 주셔서 감사하다는 말로 시작을 했던 것 같다. 그리고 이런저런 많은 이야기들을 해주었다. 어느 집을 방문했을 때의 예의라든가, 전화 받으며 걸레질을 하는 노하우라든가, 이사 온 이야기며 친구 이야기도 하고, 환경을 생각하는 마음에 대해서도 말해주고, 침을 맞아 정신이 몽롱할 텐데도 우릴 보니 힘이 난다며 정말, 씩씩하게 강연을 해주셨다.

기다리던 떡볶이 시식 시간, 분명 점심을 먹고 왔건만 ‘효재’에 들어올 때부터 풍겨오던 그 매콤한 냄새. 지리산에서 직접 따온 뽕잎차가 같이 차려져 있었다. 우선 떡볶이를 먹을 때의 예의, 차를 잔에 따를 때의 예의범절을 배웠다. 떡볶이 하나 먹는 데도, 차 한 잔 마시는 데도 이리 어려운 건 줄은 꿈에도 몰랐지만 의외로 재미있었다. 다만 살짝 모자라는 떡볶이, 아쉬웠다.

떡볶이를 먹고 난 후 집을 두루두루 구경할 시간이 주어졌다. 가지고 간 카메라로 구석구석 다니며 ‘예쁘고 아름다운 소품과 장소는 몽땅 찍어야지’ 하는 심정으로 찍었건만, 고물 디카는 그다지 호의적이질 못해 대부분 흔들려주시고.

처마 밑에 서서 비 내리는 마당을 바라보았다. 초록빛의 화사한 나뭇잎들이 비에 젖어 더욱 진해져 있었다. 저 멀리 장독대도 그림 같았고, 그냥 나둔 검정고무신도 하나의 예술 작품 같았다. ‘효재’에선 그렇게 작은 공간 하나, 자그마한 소품 하나도 그림이고 사진이었다. 여기 저기 둘러보니 그런 생각이 들었다. 여자라면 누구나 이런 삶을 꿈꾸지 않을까?

잠시 후 2부라 칭해진 시간에 자기소개들을 들으면서 그걸 알게 되었다. 난 내가 어릴 때 가졌던 첫 번째 꿈이 ‘현모양처’였기에 나 같은 사람 없을 거라 생각했는데 웬걸, 그곳에 온 많은 분들이 효재님과 같은 삶을 꿈꾸고 있었다. 살림 하는 여자(효재님은 이제 ‘살림’만 하는 여자이진 않지만), 그게 뭐가 그리 좋겠냐마는 우리가 꿈꾸는 살림이란, 아무 걱정 없이 오직 살림만 할 수 있는 것이라고 믿어서 그런 게 아닐까 혼자 생각해봤다. 집안을 꾸미고, 예쁜 수를 놓고, 요리를 하고…. 걱정거리나 일이 있으면 언감생심 마음이라도 먹을 수 있겠는가.

그리고 이어진 보자기 강의, 큰 보자기로 너무나 멋지게 가방을 만들어 보여주었다. 나도 예쁜 보자기로 한번 만들어 들고 다니고 싶다는 생각을 잠시 했다. 예쁜 보자기를 어디서 구하나 고민스럽긴 했지만(내 집엔 프린터가 되어 있는 요상한 보자기밖에 없으니;;). 독특했다. 어디 나갈 때 혹시라도 보조 가방이 필요할 것 같다 예상되면 보자기 하나 준비하며 걱정이 없겠다.

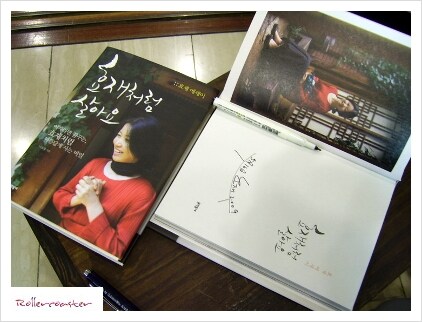

보자기 강의를 끝으로 ‘효재’네 즐거운 시간은 막을 내렸다. 한 상 잘 차렸다는 것을 의미하는 사인을 책에다 받고, 예쁘다고 소문난 화장실도 다녀오고, 만화가 한 벽 가득 있는 만화방을 보고 친구랑 ‘우리 나중에 여기 와서 라면 먹으면서 만화 보자’고도 했다. 그리고 비 내리는 작은 돌계단을 기분 좋게 내려와 그냥 돌아가기 아쉬워 어둑어둑한 길상사로 갔다. 고즈넉한 사찰의 비 내리는 저녁은 조금 으스스했지만 분위기가 아주 좋았다.