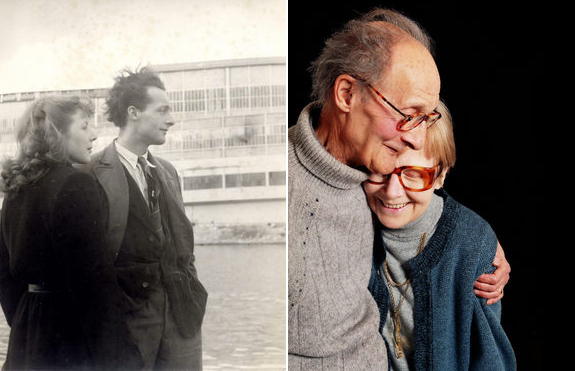

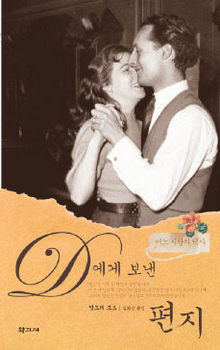

앙드레 고르 지음·임희근 옮김/학고재·8500원 생태주의 운동 앞장선 지식인 ‘앙드레 고르’가 불치병 앓는 아내 ‘도린’에게 쓴 눈물의 연서 최근 부부 안락사 선택…사랑의 위대함 보여줘 수줍음 많은 젊은 남자가 용기를 내어 말했다. “함께 춤추러 갈래요?” 젊은 여자가 짧게 대답했다. “화이 낫?”(안 될 거 없죠.) 스물네 살의 남자와 스물세 살의 여자는 그렇게 만나 만 60년을 함께 살았다. 지난 9월 두 사람은 자유의사로 삶을 마감했다. 한 침대에 나란히 누워 이승을 하직했다.

이 동반자살의 남자 주인공 이름은 앙드레 고르(1923~2007)다. 고르는 프랑스 주간지 <누벨 옵세르바퇴르>를 공동 창간한 언론인이었고, 장 폴 사르트르의 뒤를 이어 잡지 <현대>를 이끌었던 좌파 지식인이었으며, 프랑스 ‘68혁명’의 이론적 지도자 가운데 한 사람이었고, 1970년대 이래 생태주의 운동에 힘을 썼던 생태철학자였다. 이런 공식적 삶의 배후에서 그 삶을 받쳐주던 내밀한 삶이 있으니, 한 여자만을 평생토록 사랑한 삶이 그것이다. <디(D)에게 보낸 편지-어느 사랑의 역사>는 고르가 사적인 삶을 온전히 공유했던 자기 아내 도린에게 바친 고백록이다. 두 사람이 죽기 1년 전인 지난해 프랑스에서 출간돼 감동의 물결을 일으킨 이 책이 번역돼 나왔다.

이 편지는 여든세 살의 남자가 ‘거미막염’이라는 불치의 병을 안고 23년이나 살아온 늙은 아내에게 쓴 마지막 연서이기도 하다. 삶의 불꽃은 사위어가도 사랑의 불꽃은 스러지지 않음을 이 편지는 증언하고 있다. 도르는 이 편지에서 두 사람의 첫 만남에서부터 죽음을 앞둔 상황까지 찬찬히 회고한다. 모든 문장은 두 사람 사이에 흘렀던 사랑이란 감정을 기술하는 데 바쳐진다. 첫 문장은 이렇게 시작한다.

“당신은 곧 여든두 살이 됩니다. 키는 예전보다 6센티미터 줄었고, 몸무게는 겨우 45킬로그램입니다. 그래도 당신은 여전히 탐스럽고 우아하고 아름답습니다. 함께 살아온 지 쉰여덟 해가 되었지만, 그 여느 때보다 더, 나는 당신을 사랑합니다.”

젊은 고르에게 도린은 ‘낯선 망명지’이기도 했다. 자기에게 익숙한 모든 것들이 가시처럼 불편할 때 낯선 곳으로 가고 싶다는 열망이 이는 것은 자연스럽다. 영국말을 쓰는 도린은 낯설어서 편안한, 일상의 기억에서 가장 멀리 있어서 황홀한 세계였다. “당신과 함께 있으면 나는 ‘다른 곳에’, 내게 낯선 곳에 가 있었습니다.” “ 그 세상에 난 매혹됐습니다. 그 세상에 들어서면 난 아무 의무도 소속도 없이 도망칠 수 있었습니다.” 도린은 고르에게 낯설어서 오히려 친숙한 세계였고, ‘위협적인’ 현실로부터 자신을 보호해주는 바람막이였다. 만난 지 2년 만에 두 사람은 결혼한다.

이 편지는 한 편의 사랑 노래이기도 하지만, 동시에 그 사랑을 배반한 자의 참회록이기도 하다. 1958년 고르는 자신의 첫 작품인 ‘실존주의적 자서전’ <배반자>를 발표했는데, 이 작품에서 지은이는 자신을 언제나 격려해주고 뒷받침해주었던 아내를 불쌍하고 연약한, 누군가가 구원해주어야 할 여자로 그렸다. 구원받은 것은 자신인데, 작품에서는 사태가 정반대로 묘사돼 있었다. 그것이 평생의 짐이 되었던 모양이다. 당시의 좌파 문화에서 ‘사랑이란 프티부르주아의 값싼 감상’이라는 주장이 지배력을 휘둘렀는데, 그런 이데올로기적 편견에 저항하지 못하고 자신과 아내의 관계를 얼렁뚱땅 뭉뚱그리면서 도리어 아내의 모습을 우스꽝스럽게 왜곡했던 것이다. “책 속에서 내가 당신에게 할애한 부분은 정말 적지만, 그 적은 부분에서마저 당신은 왜 일그러지고 모욕당한 모습일까요?” 사랑에 대한 이 작은 배반이 죽음을 앞에 두고 고백하지 않으면 안 될 정도로 내밀한 짐이었던 것이다. 그렇게 고백하고 난 지금 편지의 주인공은 좀더 편안한 마음으로 말한다. “당신은 내게 당신의 삶 전부와 당신의 전부를 주었습니다. 우리에게 남은 시간 동안 나도 당신에게 내 전부를 줄 수 있으면 좋겠습니다.” 두 사람에게 죽음은 삶의 끝이 아니라 삶의 완성이자 사랑의 완성임을 이 편지 글은 짐작케 해준다. 고명섭 기자 michael@hani.co.kr | ||||||||||||||||||||

'$cont.escTitle > 이런 저런 이야기' 카테고리의 다른 글

| 2008/02/10 즐거운 설은 남자 하기에 달렸다 [중앙일보 (0) | 2009.01.15 |

|---|---|

| 2007/12/16 우선 웃으면서 시작하렵니다 (0) | 2009.01.15 |

| 중년의 많은 색깔들 (0) | 2009.01.15 |

| 이런 재치 문답이 오고 간다는데 (0) | 2009.01.15 |

| 좋은 아내는 (0) | 2009.01.15 |